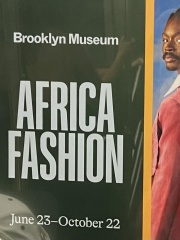

A voir : Africa Fashion, au Brooklyn Museum

L'exposition Africa Fashion commencé en 2022 au Victoria and Albert Museum de Londres (lire l'article) pour suivre son chemin à Brooklyn, organisée par Ernestine White-Mifetu (conservatrice de l'art africain à la Fondation Sills) et Annissa Malvoisin (boursière postdoctorale en arts d'Afrique du Bard Graduate Center/Brooklyn Museum). Elle s'inspire du milieu du XXe siècle, une époque où de nombreux pays africains ont obtenu leur indépendance, jusqu’à aujourd’hui. L'exposition présente non seulement des vêtements mais aussi des accessoires, des photographies et des médias imprimés de vingt pays, ainsi que des sélections de la propre collection du Brooklyn Museum.

En entrant dans le nouveau « Africa Fashion »» au Brooklyn Museum, j'ai eu l'impression d'assister à quelque chose de merveilleux, de plus surprenant qu'un simple reloocking individuel. J’ai été transporté à l’époque historique où presque tout le continent se débarrassait de son régime colonialiste et des vêtements qui y étaient associés et entrait transformé sur la scène mondiale.

Dès le début, ce changement radical est marqué par un mur présentant une chronologie de textes et de photographies documentaires qui détaillent les moments importants des luttes de libération de l'Afrique au XXe siècle. Les moniteurs vidéo proposent des images filmées de cérémonies clés, telles que la formation de la République du Ghana en 1957.

Sur un mur adjacent se trouvent les drapeaux des 54 pays d'Afrique, leurs insignes et leur héraldique expliqués. L'exposition semble tout à fait intentionnellement basée sur l'histoire des mouvements indépendantistes ; Christine Checinska , la commissaire qui a dirigé l'équipe qui a organisé l'exposition originale au Victoria and Albert Museum de Londres, l'a affirmé, affirmant qu'il était crucial pour elle que les spectateurs comprennent que les vêtements ont « une dimension politique ».

Dans le catalogue de l'exposition, Checinska écrit que la Tunisie et le Maroc se sont libérés du contrôle de la France en 1956, puis qu'un an plus tard, le Ghana s'est libéré de la Grande-Bretagne. Puis, en 1960, 17 pays africains se sont débarrassés du régime colonial pour inscrire cette époque dans l’histoire sous le nom d’« Année de l’Afrique ». " "La réorganisation sociale et politique radicale qui a eu lieu a déclenché une renaissance culturelle à travers le continent", écrit Checinska. « La mode, la musique et les arts visuels se sont inspirés de traditions autrefois marginalisées, créant des formes innovantes tournées vers l’autonomie future. »

(...)Une différence du V&A : la musique me suivait alors que je passais de galerie en galerie. Une playlist — accessible via un code QR — fait écho aux chansons phares de chaque époque représentée dans l'espace de la galerie : Chaabi, Arab Pop, Hip-Hop, Afrobeat, Highlife, Jazz, Kora et bien d'autres genres.

Il faut le dire : ce spectacle est d'une beauté exquise, avec des textiles, des accessoires et des vêtements surprenants et curieux. (...) La leçon d'histoire se poursuit dans les expositions de vêtements avec des vitrines présentant des images de créateurs clés du milieu du siècle : Kofi Ansah du Ghana, Chris Seydou du Mali et Shade Thomas-Fahm du Nigeria.

(...)Au-delà de ces affichages se trouve un moniteur proposant les défilés actuels où l'esprit novateur de cette époque et de ce lieu en Afrique transparaît même dans des collections apparemment tirées de sources européennes. Il y a trop de créateurs pour raconter ici tout ce travail étonnant mais il convient de mentionner le designer kenyan Ami Doshi Shah , dans la section Parure, qui a imaginé un tour de cou en métal doré et vert avec une longue queue de cuir ou de tissu qui tombe sur le corps. le dos du porteur, dans sa collection Salt of the Earth.

Dans une vitrine voisine, Inzuki, une jeune marque rwandaise, présente un collier à col panier tissé comprenant des bandes entrelacées d'aigue-marine, d'orange foncé, de rose vif et plus encore, clairement inspirées du design traditionnel du panier. Ici, le quotidien est transformé en extravagant. Cette section est complétée par des objets de la collection du Brooklyn Museum, notamment des bagues en or des dynasties pharaoniques et des perles du début du XXe siècle provenant d'Afrique australe.

Dans cette galerie, environ 40 mannequins sont équipés d'un éventail fascinant d'œuvres de designers contemporains de toute la diaspora, tels que Eilaf Osman , Papa Oppong , Brother Vellies et sa fondatrice Aurora James, Christopher John Rogers et Studio One Eighty Nine dans la section qui signifie montrer comment l’Afrique a une empreinte mondiale. Selon Marisa Guthrie, écrivant pour Women's Wear Daily : « Les contributions des créateurs d'origine africaine sont déjà évidentes dans l'industrie de la mode, mais l'exposition est sans doute la première reconnaissance complète de cet héritage. »

Seph Rodney est critique et conservateur basé à Newburgh, New York.

Jusqu'au 22 octobre 2023

Brooklyn Museum, 200 Eastern Parkway, Brooklyn, New York ; brooklynmuseum.org.

Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h. "Premiers samedis" du mois de 17h à 23h (évènements gratuits sur inscription à tickets@brooklynmuseum.org ou en téléphonant au +1 718.501.6484 ).

Tarifs : normal 25$; senior, étudiant et handicapé 17$; enfants 4-17 ans 10$. Réserver en ligne.

Crédits photos : 1/Des mannequins à Lagos, Nigeria, 2019, lors de la Fashion Week de Lagos. ©Stephen Tayo (Stephen Tayo, basé à Lagos, participe à une section de l'exposition du Brooklyn Museum consacrée à la photographie.)

2/Un visiteur voit des peintures et des pochettes d'album, dont certaines œuvres de Lemi Ghariokwu, peintre, illustrateur et designer nigérian réputé pour les images originales de couvertures d'album de Fela Kuti, la légende de l'Afrobeat.©.Elias Williams pour le New York Times

3/Jupe Alicia tissée à la main Masquerade, en coton recyclé, 2018, par Studio One Eighty Nine, une marque africaine fondée par Rosario Dawson et Abrima Erwiah.© Elias Williams pour le New York Times

4/« Look 39, Prêt-à-Porter, Printemps 2021 » du créateur de mode américain Christopher John Rogers.© Elias Williams pour le New York Times