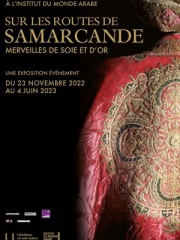

A voir : Sur les Routes de Samarcande, Merveilles de Soie et d'Or, à l'Institut du Monde Arabe

L'exposition Sur les Routes de Samarcande, Merveilles de Soie et d'Or rassemble 300 œuvres présentées pour la première fois en dehors des musées nationaux : manteaux brodés d’or de la cour de l’émir, harnachements de chevaux en argent sertis de turquoises, tapis, ikats de soie, bijoux et costumes de la culture nomade ainsi que des peintures d’avant-garde orientalistes.

Cette exposition est "le fruit de ma rencontre avec l’Ouzbékistan, dont les noms des villes mythiques et légendaires – Samarcande, Boukhara, Khiva – ont nourri, depuis des siècles, bien des imaginaires", explique la commissaire générale, Yaffa Assouline, qui souligne que pour ces œuvres "jamais exposées en dehors des musées d’Ouzbékistan, le visiteur va découvrir la magnificence des costumes des émirs de Boukhara et de sa cour."Indépendante depuis la chute de l'URSS en 1991, l’Ouzbékistan est l’héritier de cultures et de traditions ancestrales

Les chapans [manteaux] des émirs sont brodés d'or. Ce manteau ample et long, qui couvre plusieurs couches de vêtements, est la pièce la plus importante des costumes d'hommes. À la cour de l’émir, les plus beaux sont confectionnés sur une base en velours de soie et arborent des broderies d’or.

Répandu en Inde, en Chine, en Iran et en Europe, cet art a atteint son apogée au Turkestan à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Sa renommée vient des techniques et de la créativité des brodeurs de Boukhara. C’est durant le règne de l’émir de Boukhara, Muzaffar-Ed-Din (1860-1885), que l’art de la broderie d’or atteint son apogée.

A côté, dans d'autres vitrines, des manteaux très colorés, doppis, font partie, eux aussi, du costume traditionnel ouzbek. La doppi est portée par tous, excepté les femmes âgées qui ont des foulards. Les ornements, la forme et les couleurs sont des indicateurs de l’âge, du statut social de celui qui le porte. La base peut être en velours, satin, coton ou soie avec des motifs floraux et végétaux, comme des rosettes entourées de tiges ramifiées. Les couleurs sont le bleu, le gris et le pourpre.

Lié aux conquêtes de territoire et au développement du commerce et seul moyen de déplacement, le cheval fait partie intégrante du mode de vie et de l’identité ouzbèkes.

Un soin extrême est porté à ces chevaux, en témoigne l’apparat qui leur est destiné. C'est un attirail riche et luxueux constitué de tapis de croupes en velours brodés d’or, de selles en bois peintes à la main avec des teintures naturelles, de tapis de selles complétés par des harnachements, des bijoux en argent sertis de turquoise, de cornaline et d’émail.

Les costumes féminins se composent de plusieurs pièces : une robe chemise, un pantalon, une camisole (sous-vêtement), un chapan, un chapeau, des chaussures, des galoches et des foulards. Si les coupes sont similaires aux hommes, la qualité du tissu ainsi que les ornements distinguent les classes sociales et les couleurs indiquent le statut matrimonial de la femme.

Le travail de broderie d’or est un artisanat masculin dans une société où il est dit que l’or "se ternit des mains et du souffle d’une femme", souligne la commissaire de l'exposition. On craint également que les secrets de cet artisanat ne soient divulgués lors du passage d’une famille à une autre par le biais du mariage. Tout comme il est interdit aux femmes de toucher l’or, il leur est défendu d’en porter de manière ostentatoire. La broderie d’or n’apparaît que sur leurs accessoires. L’intégralité du costume féminin est dissimulée dans l’espace public sous un parandja, un manteau long qui recouvre la tête et le corps.

Les suzanis, mot persan signifiant "fait à l’aiguille". Il s’agit de grandes pièces de tissu brodées de fils de soie qui ornent les intérieurs. Les femmes s’adonnent aux travaux d’aiguille, notamment pour la préparation de la dot. "Seules les femmes brodaient les suzanis. Quand la fille naissait, on se mettait au travail. Les brodeuses suivaient les motifs, réalisés au préalable par une dessinatrice invitée, selon les désirs de la famille. Ces lés étaient tissés à la main puis rassemblés et brodés".

Les tapis d’Ouzbékistan, une symbolique ancestrale.

Au-delà de l’aspect décoratif et fonctionnel, le tapis déploie un vocabulaire coloré et symbolique. Les tisseuses s’assurent, avec un choix précis de motifs, la protection de la maisonnée en s’appuyant sur une symbolique ancestrale transmise de génération en génération.

Les steppes et les régions montagneuses fournissent une abondance de laine et de produits lainiers. Les femmes, expertes dans le tissage de tapis et le feutrage, produisent les tapis pour l’aménagement et le confort domestique. Leurs productions alimentent aussi les marchés locaux urbains. C’est pourquoi la majorité des pièces commercialisées sont d’origine turkmène et se vend à Boukhara.

La visite se termine à l'étage inférieur avec un mur entier de manteaux en Ikat très colorés suspendus dans les airs. Le déploiement de symboles et de couleurs omniprésent dans le patrimoine culturel du pays s’illustre aussi dans la technique du abrbandi – ces ikats en soie – des tissus aux mille couleurs. On admire aussi ici une galerie de bijoux, gages de protection et de bonheur, et des paranjas.

Enfin, une grande partie de cette salle accueille la peinture orientaliste de l'avant-garde russe : "Je voulais avec la galerie des gens et des peintures s'immerger un peu plus dans ce rêve", indique la commissaire qui nous explique qu'au tournant du XXe siècle, le Turkestan est la destination de prédilection de l’avant-garde russe qui connaît son apogée entre 1917 et 1932. Alors que l’Empire disparaît pour devenir l’URSS, des artistes soviétiques vont découvrir ce territoire correspondant à l’actuelle République d’Ouzbékistan.

Jusqu'au 4 juin 2023

Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris

Du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h. Fermé le lundi.

Tarifs : plein 12€, réduit 10€, - de 26 ans 6€. Réserver en ligne

crédits photos 2, 3 et 4 Corinne Jeammet